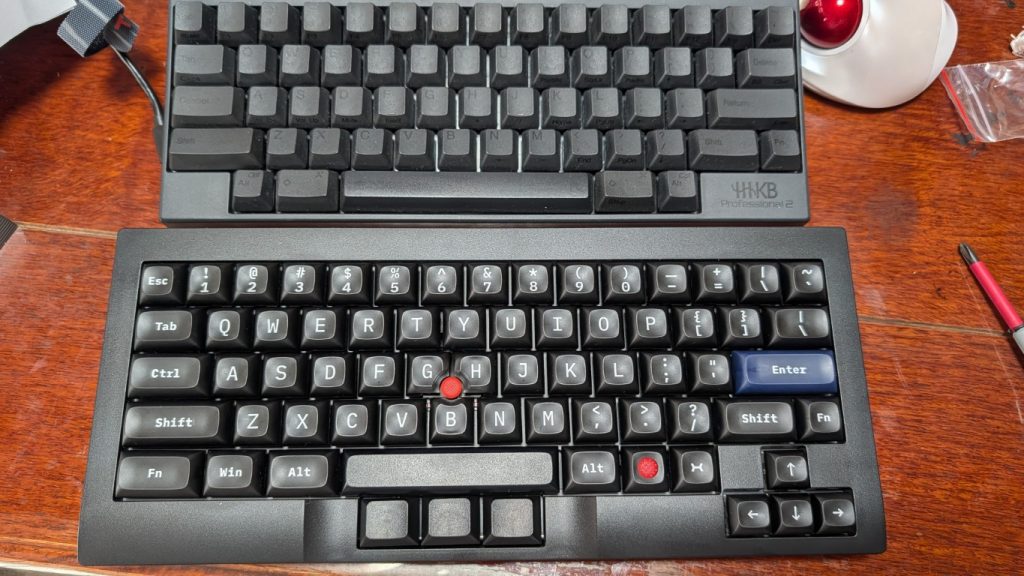

普段パソコンのキーボードはHHKBを使っています。トラックボールやトラックパッドと合わせて使っているのですが、やはりThinkPadのトラックポイントに憧れがあります。一時期サブPCでよく使っていたので便利さは知っています。その後トラックパッドを使っていたりもしましたが、製品が続かなくなって親指トラックボールに乗り換え。以後HHKBとトラックボールの組合せを自宅・職場・モバイルで使っています。まぁとにかくHHKBありき。

当然HHKB Studioは登場以来気になっているのですが、なーんか手が伸びない。カスタムできるメカニカルや自作も検討してみましたが、結局自分が使いたいのはHHKBなんだなぁと思って見送りまくる。そんな中、TEX Shuraというキーボードを知りました(情報が遅い)。

TEX Shuraの注目点はDIY版なら配置からカスタマイズできること。特に右Shiftを分割してFnを置いたり、右上をBackSpaceじゃなく2つのキーにできること。これでHHKB配置にできるじゃないか!

ということで早速注文。円安だから国内サイトのほうが安い。

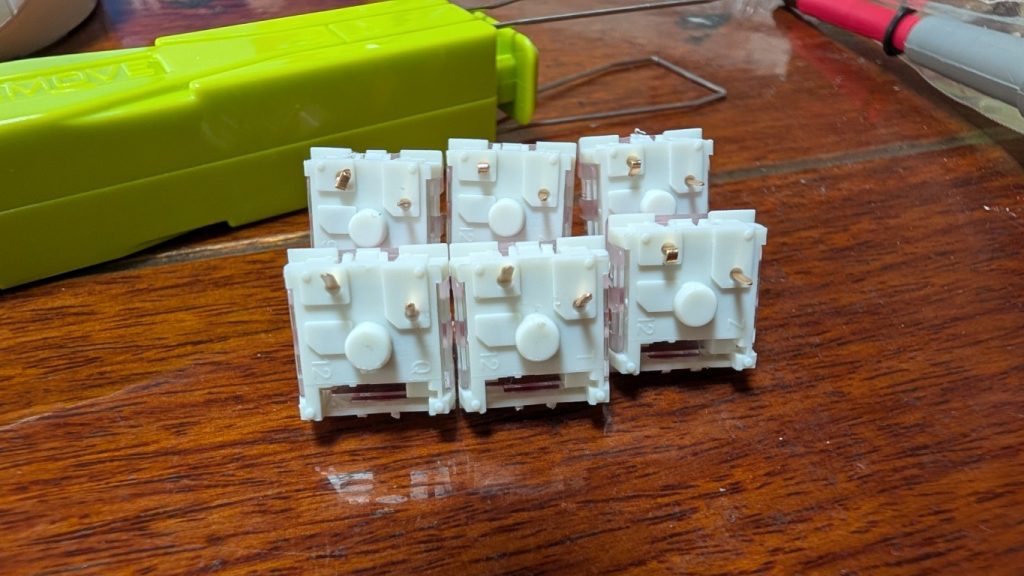

キーボード自作は初めて。キースイッチはネットで適当に調べてKailh(何て発音するの)のSilent Pinkというのを72個。あと治具も。

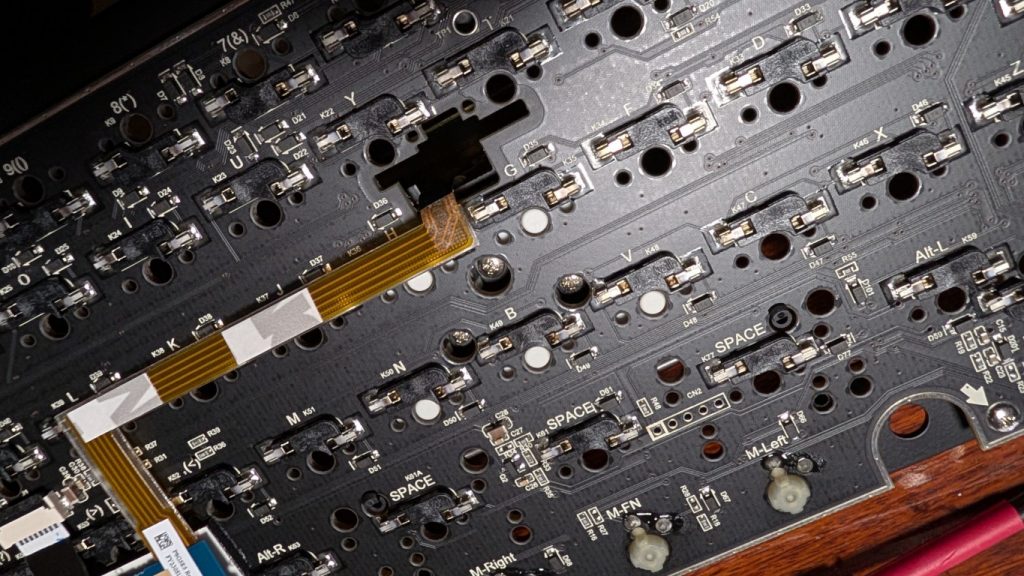

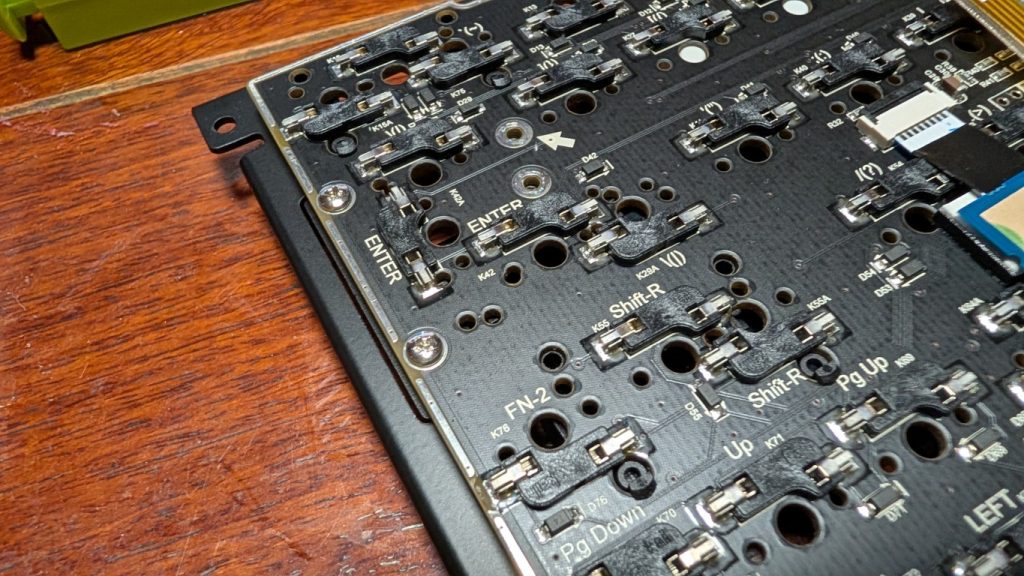

トラックポイントのまわりのスイッチはトラックポイント基板と干渉するので最初に一旦基板を取り外してからスイッチをはめると良いらしい。そしてなんとなく取り付け始めてから気づく。スタビライザーを外すには、そもそも裏面の大きい基板を外さないといけないことに。

なので一旦取り付けたキースイッチを外して、基板をはがして、スタビライザーも外す。早速スイッチの足を折ってしまう。

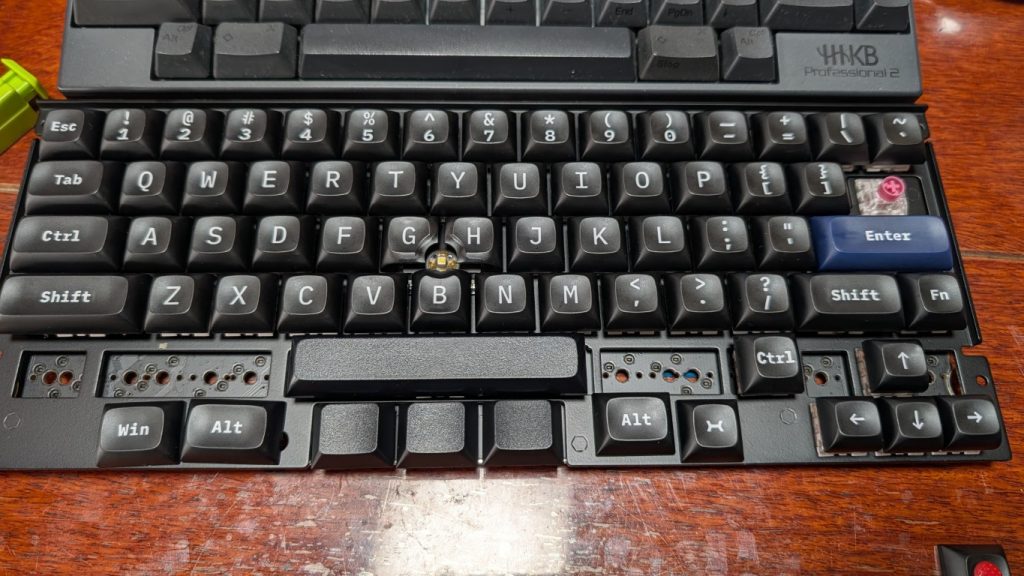

意外と悩むのが最下段の配置。分割スペースレイアウトにしたほうが、スペースバーが長くなって良かったかなぁとも思いましたが、普段の自分のスペースバーの押し下げ位置がそんなに右ではなかったので、まぁいいか。

そんなわけで完成。Enterの上の「\ |」ボタンはBackSpaceです。

折れて死んでいったキースイッチ6個。72個買って66個使ったのでギリギリだわ。

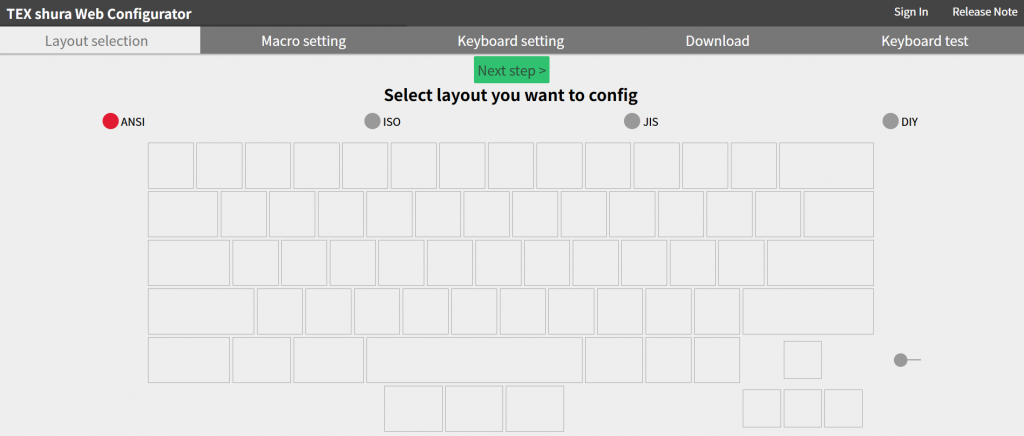

組み上げて動作チェックとキー配置変更をwebサイトで行う。

■TEX shura Web Configurator

このサイトで行えるのだけど、たまにバグったりするので、その時はリロードして初期配置からやりなおし。できあがったtexファイル(LaTeXかと思う拡張子)をキーボードのストレージ領域に配置して再起動したら適用完了。

使い勝手は、悪くないです。HHKBを模した配置とトラックポイントについては概ね満足。中クリック+1~0でトラックポイントのスピードが変わるのも良いです。

あとはキースイッチだなぁ。今回のKailh Silent Pinkは何もしなくても静音ってことで良いんだけど、なんか押した感が物足りない。こうしてキースイッチ沼にハマっていくのか…

■『 TEX Shura DIY Type (Hot-Swap) 』 US-ASCII (マルチレイアウト対応) 自作キット (キースイッチは – センチュリーダイレクト